鏡開き、着付けの話2&田舎家の怪?談 [着物]

うちのあたり、月曜日は最高気温11度でしたが、火曜日は6度になるそう。

あ~もう廊下や階段歩きたくないわっ。

水曜日は12度と持ち直す? あっ、でも、最低気温がマイナス4度‥ブルブル![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

寒すぎると、知らないうちに動きが止まってて、それも余計寒いんですよね![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif)

今年の鏡餅は~

どうせ100均の、小さな小さなお餅のだしぃ~

と思っていたら、違った![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif)

スーパーの300円ぐらいのを奮発?したので、思ったより大きかったです。

簡単にレンチンで善哉にして~![[るんるん]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/146.gif)

おかずは、鏡餅のことを忘れて作っていたもので‥

豚のうす切れを1パック丸ごとフライパンに入れて焼き目をつけ、ひっくり返して、

上にあり合わせの野菜(玉ねぎ、しめじ、豆苗)を万能ばさみでカットして乗っけて、

ケチャップをかけて蒸し煮にしたものと、卵焼き、ほうれん草のおひたしも。

美味しくいただきました~![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

前記事の着付けの話ですが~![[かわいい]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/148.gif)

資格というのは、1年半ほぼ週1で通って、その教室の2コースを修了したというものです。

国家資格というのではありません。

いちおう自分で着るのと着せるのをひと通り習ったのだけど、

決まった下着とクリップなどを使ってやるので、自分は何とか着られても、

違う下着や小物を使っている他の人に着せるのは、けっこう難題でしょうね。

もうかなり忘れたしぃ‥![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

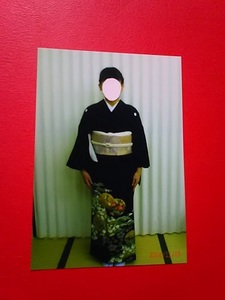

写真は、試験の時に着た留袖。

自分では持ってないので、教室にあるのを借りて着つけました。

この頃まで、長いこと、うちも着物は箪笥の肥やしでしたよ![[いい気分(温泉)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/147.gif)

教室を終えてすぐは初詣に普段着物をちょっと着たりしたけど‥

もう何年も着ていませんね~浴衣を3回ぐらい着たかな。

着付け教室に行ってた頃、世はなかなかの着物ブームでした!![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

持ってるけど全然着てないから着てみたい、という人はたくさんいたし、

都会にも馴染むグレーなどの大人着物や、古着でレトロな物を買うとか、

そういう着こなしの本がいっぱい出ていて。

今はどうなのかしらねえ‥ あまり見かけないけど、自分も出かけてないし??

ところで、

うちの親の郷里の話ですが。

母親の実家は、私が幼稚園のころ最初に行った時には、村でも最後に残った茅葺屋根でした。

しかも、L字型の曲がり家とかいうやつで、Lの短い方には農耕馬が1頭いる厩と、鶏がいる土間がありました。

Lの長い方は、表側は座敷で、綺麗な天井が張ってありましたが~

奥の方は太い梁がむき出しで、急勾配の屋根の内側は真っ暗。

梯子で登るロフトのような部屋や物置があり、梁の上にも物が載っていました。

ある日のこと、数歳上の従兄が年下の子たちを1室に集め、話を聞かせました。

「あの真っ暗な梁の上の方には、壺や樽があって、赤ん坊の死体が入っている」と‥

キャ~~~~![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)

幼い私が怖くて部屋を出ようとしたらすぐ開かず、なおさら慌てて泣きそうに。

出たら出たで、真黒な屋根の内側が目に入るし!![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif)

後日、人に喋ったら笑われましたが、お年寄りの一人が何か考えているような顔でぽつりと

「‥そんなところには置がねえな」

‥そりゃそうですよね。‥‥‥え? じゃあ‥?

ま、まぁ、これぐらいしか、怖い話はないですけど、いかがかしら![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

あ~もう廊下や階段歩きたくないわっ。

水曜日は12度と持ち直す? あっ、でも、最低気温がマイナス4度‥ブルブル

寒すぎると、知らないうちに動きが止まってて、それも余計寒いんですよね

今年の鏡餅は~

どうせ100均の、小さな小さなお餅のだしぃ~

と思っていたら、違った

スーパーの300円ぐらいのを奮発?したので、思ったより大きかったです。

簡単にレンチンで善哉にして~

おかずは、鏡餅のことを忘れて作っていたもので‥

豚のうす切れを1パック丸ごとフライパンに入れて焼き目をつけ、ひっくり返して、

上にあり合わせの野菜(玉ねぎ、しめじ、豆苗)を万能ばさみでカットして乗っけて、

ケチャップをかけて蒸し煮にしたものと、卵焼き、ほうれん草のおひたしも。

美味しくいただきました~

前記事の着付けの話ですが~

資格というのは、1年半ほぼ週1で通って、その教室の2コースを修了したというものです。

国家資格というのではありません。

いちおう自分で着るのと着せるのをひと通り習ったのだけど、

決まった下着とクリップなどを使ってやるので、自分は何とか着られても、

違う下着や小物を使っている他の人に着せるのは、けっこう難題でしょうね。

もうかなり忘れたしぃ‥

写真は、試験の時に着た留袖。

自分では持ってないので、教室にあるのを借りて着つけました。

この頃まで、長いこと、うちも着物は箪笥の肥やしでしたよ

教室を終えてすぐは初詣に普段着物をちょっと着たりしたけど‥

もう何年も着ていませんね~浴衣を3回ぐらい着たかな。

着付け教室に行ってた頃、世はなかなかの着物ブームでした!

持ってるけど全然着てないから着てみたい、という人はたくさんいたし、

都会にも馴染むグレーなどの大人着物や、古着でレトロな物を買うとか、

そういう着こなしの本がいっぱい出ていて。

今はどうなのかしらねえ‥ あまり見かけないけど、自分も出かけてないし??

ところで、

うちの親の郷里の話ですが。

母親の実家は、私が幼稚園のころ最初に行った時には、村でも最後に残った茅葺屋根でした。

しかも、L字型の曲がり家とかいうやつで、Lの短い方には農耕馬が1頭いる厩と、鶏がいる土間がありました。

Lの長い方は、表側は座敷で、綺麗な天井が張ってありましたが~

奥の方は太い梁がむき出しで、急勾配の屋根の内側は真っ暗。

梯子で登るロフトのような部屋や物置があり、梁の上にも物が載っていました。

ある日のこと、数歳上の従兄が年下の子たちを1室に集め、話を聞かせました。

「あの真っ暗な梁の上の方には、壺や樽があって、赤ん坊の死体が入っている」と‥

キャ~~~~

幼い私が怖くて部屋を出ようとしたらすぐ開かず、なおさら慌てて泣きそうに。

出たら出たで、真黒な屋根の内側が目に入るし!

後日、人に喋ったら笑われましたが、お年寄りの一人が何か考えているような顔でぽつりと

「‥そんなところには置がねえな」

‥そりゃそうですよね。‥‥‥え? じゃあ‥?

ま、まぁ、これぐらいしか、怖い話はないですけど、いかがかしら